大曽根靖夫

(株式会社 日立製作所)

はじめに

第2世代、第2.5世代のデジタル携帯電話方式の世界的なデファクトスタンダードであるGSM (Global System for Mobile Communications)方式のサービスがドイツで開始されたのが1992年,第2世代国内標準のPDC (Personal Digital Cellular)方式のサービスが国内で開始されたのは1993年であり,第2世代以降の携帯電話サービスは2006年で14年が経過したことになる. この14年の間に、携帯電話の機能は著しく向上した. 最近では,国内市場においては,1メガピクセルのデジタルカメラ機能や,携帯型音楽プレーヤ機能などはごく当然の機能として搭載されており,地上波デジタル放送のうち,いわゆるワンセグ放送を受信可能な製品や,決済機能を搭載した製品も増えてきた. 一方で,世界市場を見ると,本来の携帯電話の機能である通話機能に絞り込む代わりに,極端に単価を下げたGSM方式の製品も大量投入されている.

上記のように,現在の携帯電話端末の市場動向は,高機能・多機能型(ハイエンド機)から,機能を絞った低価格品(ローエンド機)までの各種の目的型製品に分化しており,インフラの整備状況や利用者ニーズにより,セグメントごとの棲み分けが進むものと予想される. すなわち,情報通信機器としての携帯電話は,コモディティ化が著しく進展してきたと言える. コモディティ化の進展,ないし,製品として成長期から成熟期へ移行することに伴う携帯電話端末に搭載される各種技術の進化の動向を考えると,今後も性能の改善や小型化,高密度実装化が進む一方で,低コスト化が重要な課題となってきた.

1.携帯電話の市場環境と技術進化の動向

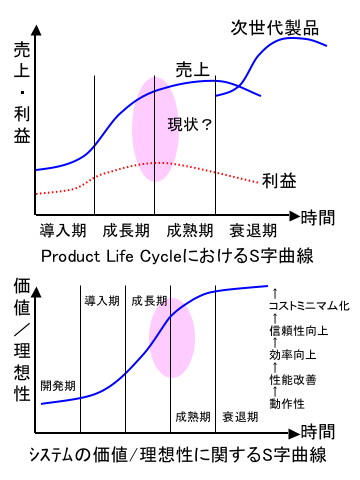

図1は,一般的なプロダクトライフサイクルのS字曲線1)とシステムの価値/理想性に関するS字曲線2)を示したものである. ある製品が成長期から成熟期に入る状況にあり,新機能の導入・高性能化と他社機との差別化が進む場合,売上はまだ伸びるが,収益は上がりにくくなる. このため,高機能化による部品点数の増加や高付加価値部品の投入は避けられないことを考慮すると,技術課題の重要項目は,信頼性の向上やコストミニマム化にシフトする.

携帯電話端末の場合も,成熟製品化するにつれて,個々の機能の高性能化は著しく進展するのに対し,信頼性とコストの問題が技術的に重要度を増す. このため,熱設計技術に限って考えても,新しい冷却技術・低熱抵抗化技術よりも,いわゆる「枯れた」技術の積み上げで目標仕様が求められるようになる上,コスト増回避の観点からは,冷却ファンのようなアクティブな熱制御部品の搭載はあまり歓迎されない状況になってきた.

この結果,筐体の小型化や高機能化,搭載部品の総発熱量の増加は継続し,熱設計上の課題は解決が困難になる一方であるにもかかわらず,取り扱う伝熱現象は部材間の接触熱伝達や部材内の熱伝導に限定されてしまい,研究開発における比重としては,新しい冷却技術のコンセプトを提案するよりは,低熱抵抗化をいかに低コストで実現するかという問題が重みを増している. ロバスト性の高い熱設計の提案や,熱伝導性の高い材料の開発,あるいは,薄くても同じ構造信頼性を有する基板材料の開発などが重要性を増している. 以下,上記のような技術トレンドにおける,携帯電話端末搭載発熱素子の熱設計技術について課題を整理したい.

2.携帯電話端末に搭載される発熱素子の熱設計上の課題

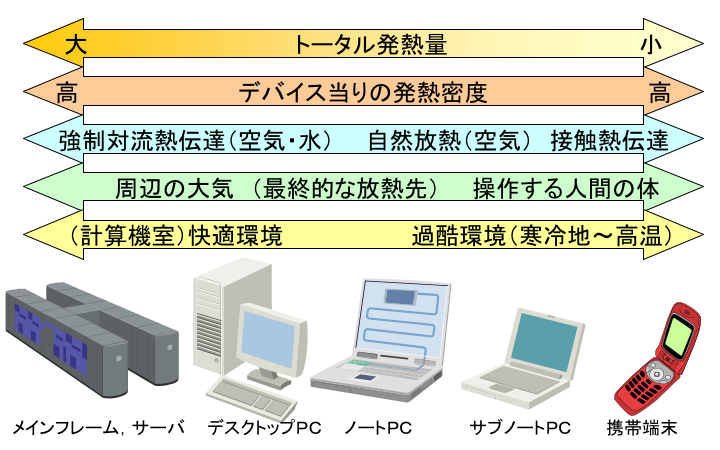

図2は,携帯電話端末に搭載される発熱素子とコンピュータ等に搭載されるMPU (Micro Processing Unit)の相違点を整理したものである. 図に示すように,携帯電話に搭載される発熱素子,特にパワーアンプ等のパワー半導体モジュールは,総発熱量は小さいものの,その発熱密度は高く,過酷な環境で使用されるという特徴がある.高温環境で使用される場合は寿命や特性の劣化も見られるし,身体に接触して利用される電子機器の場合は表面温度が高くなると使用できないという問題もある.そもそも,限られた筐体表面積しか持たず,ほとんどが人体との接触熱伝達により筐体外部に放熱しなければならないという技術的制約があるため,筐体からの放熱量には限界もあると言われる3).

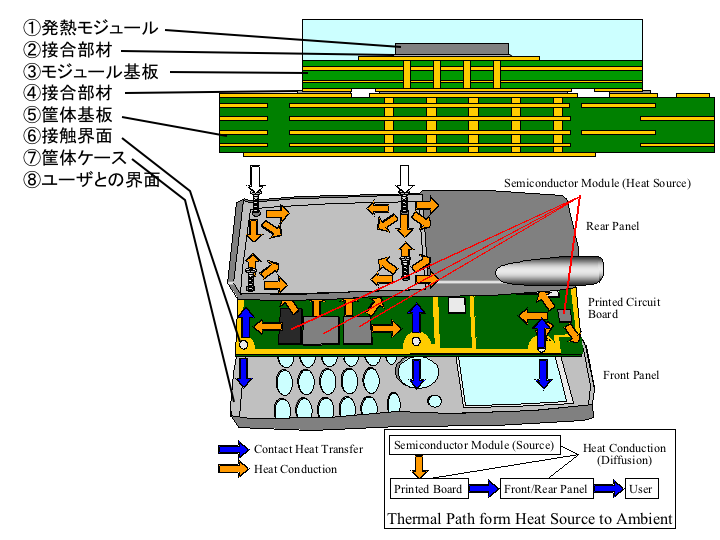

しかしながら,熱設計の目標は,基本的にはMPUと変わらず,搭載されたモジュールが許容温度を超えないような実装構造を設計することである.但し,上記のようなコスト面の制約から,極力,熱設計だけのために必要な部品は排除することが要求されている. 図3は携帯電話端末内の熱の流れを模式的に示したものであるが,放熱経路の大半は熱伝導と接触熱伝達要素で占められており,対流熱伝達や輻射熱伝達による寄与は極めて小さい.熱設計の盲点としては,基板と筐体の間,筐体と使用者の皮膚との間の接触熱伝達の問題が十分に考慮されていない場合があることが挙げられるが,設計上のポイントは以下の3点であると考えている.

(1)発熱素子から端末筐体外壁までの熱抵抗を低減すること

(2)素子内部における発熱領域の構造の適正化や熱伝導による放熱経路の低熱抵抗化では対応できない,部材接触部の界面の熱コンダクタンスを向上させること

(3)端末筐体の熱容量を大きくして,温度が許容範囲を超えてしまう前に,ユーザに高発熱動作を止めさせること

上記(3)については,ネットに常時接続するような電波状態のよい環境では最大定格で動作することはあまり考えにくいこと,また,電波状態のあまりよくない環境では,長時間通話・通信する場合が少ないことから説明できる. 例外的な条件としては,地上波放送の受信などが考えられるが,使用者が顔から離して製品を利用する使用方法については,子型のファンのようなアクティブな冷却手段の採用も可能であり,利用シーンに合わせた熱設計・熱制御方法が採用されていくものと考えられる.

おわりに

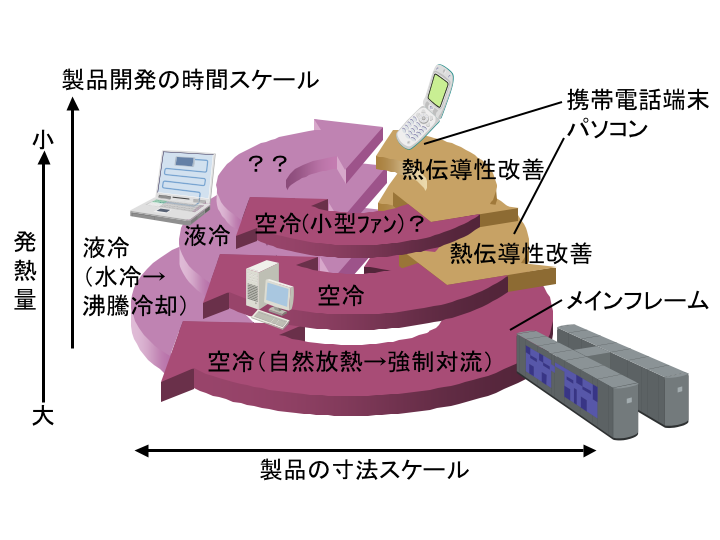

図4はメインフレーム,パソコン,携帯電話端末に搭載される発熱素子の熱制御技術のサイクルを模式的に示したものであるが,それぞれの製品群ごとに,総発熱量が増加するに伴い,熱伝導性の改善,空冷,液冷と同じようなコンセプトがスケールや技術的難易度を変えてそれぞれ繰り返されてきた. 携帯電話の場合,総放熱量の限界や使用者の耳に近いところにファンが搭載されることへの抵抗感があることから,アクティブな冷却手段はとりにくいのが実態であるが,将来的には,利用シーンによっては空冷のフェーズに移行する場合も考えられる.

しかしながら,携帯電話が製品として既に成熟期に入りつつあるということを考えると,新しい熱設計コンセプトの提案は,低コスト化という観点からは採用が難しいと思われる. このような状況の中,携帯電話に搭載される発熱素子の熱設計の課題は,極力冷やさずに発熱素子の温度上昇を防ぐという些か矛盾したものとなっており,低熱抵抗化や高熱容量化のような,従来から言われてきた解決策の地道な積み上げが重要である.

1) Everett M. Rogers, “Diffusion of Innovations 4th Ed.”, (1993), Alpha Books.

2) Darrell Mann, “Hands-On Systematic Innovation”, (2002), CREAX Press.

3) Chary, Ram, Pat Correia, Ravi Nagaraj, and James Song, Technology @Intel magazine, September (2004),

http://www.intel.com/technology/magazine/research/rs09043.pdf

|

| 図1. プロダクトライフサイクルとシステムの価値/理想性に関するS字曲線 |

|

| 図2. 携帯電話端末に搭載される発熱素子の特徴 |

|

| 図3. 携帯電話端末内の熱の流れ |

|

| 図4. 発熱素子の熱制御技術のサイクル |