収縮率48%で耐久性も高いマッキベン型人工筋肉を開発、世田谷学園高校の新さんが「ROBOMECH 2023」で発表

世田谷学園高校 新 敦文(あたらし・あつふみ)さん

一般社団法人 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門が主催する「ロボティクス・メカトロニクス 講演会 2023 in Nagoya(ROBOMECH 2023)」が2023年6月28日(水)~7月1日(土)の日程で名古屋国際会議場にて開かれました。テーマは「新たな時代を創るロボティクス・メカトロニクス 」。

6月30日には世田谷学園高校の新 敦文(あたらし・あつふみ)さんが「ラバーレス素材を利用した収縮率重視型人工筋の開発」というタイトルで、ポスター発表を行いました。この記事では、新さんの発表を中心に「ROBOMECH」のごくごく一部をご紹介します。

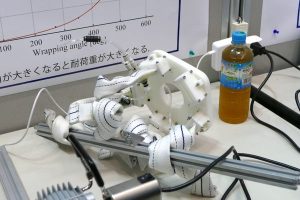

新さんのラバーレス素材を利用した収縮率重視型人工筋を使ったアームのデモ

空気圧ゴム人工筋肉「マッキベン型人工筋肉」とは

新さんが開発した収縮率重視型人工筋。詳細は記事本文参照

今回の新さんの「収縮率重視型人工筋」についての発表は、「マッキベン型人工筋肉」というアクチュエーター(エネルギーを動きに変換する装置のこと。モーターもアクチュエーターの一種)の改良提案です。

「マッキベン型人工筋肉」とは、ゴムチューブの外側を、「スリーブ」と呼ばれる縮まない素材のメッシュで覆ったものです。中に入っているゴムチューブに圧縮空気を注入すると、空気でゴムチューブが膨らむと同時に長軸方向に収縮することで、力を出します。空気圧ゴム人工筋肉とも呼ばれます。圧縮空気のためのコンプレッサーは必要ですが、軽量にできるところが利点です。

マッキベン型人工筋肉自体は1950年代に考案されたもので、以前からあります。軽量で柔らかいことから、動物を模倣したようなロボットや、人の動作をサポートするパワーアシストスーツの研究に使われることが多いアクチュエーターです。しかしながらマッキベン型人工筋肉の収縮率は25%程度で、動物の筋肉の30%と比べると小さいことが課題の一つです。初期の研究により、収縮率は理論的には最大4割だとわかっていますが、構造的な理由でロスがあるのです。つまり、工夫次第ではもっと力が出せるだろうということです。

繰り返し使用と48%の収縮率を実現

高い収縮率を生み出す構造の提案

アシストスーツに使う場合は人体を外側からサポートすることになりますが、人工筋肉を使うと収縮率の問題で関節を曲げられる角度が小さいことが問題だと新さんは考えました。そこで筋肉よりも収縮率が高く、かつ、繰り返し使える耐久性の高い人工筋肉の実現を目指して開発を行いました。

具体的にはゴムチューブではなく、ナッツなどを入れるためのアルミ袋を二重にしてシール(封止)した「エアバッグ」を使いました。ゴムを使うと、チューブ自体の弾性力(伸び縮みする力)が収縮力を打ち消す方向に働いてしまいます。そこで弾性力のない素材を使うことで収縮率が向上するだろうというわけです。

ここまでは従来も提案されていたのですが、新さんはスリーブの両端をエアバッグに固定しない方式を提案。さらにスリーブが壊れないように二重にする構造を提案しました。その結果、48%の収縮率を実現すると同時に、繰り返し使えるだけの耐久性を実現しました。従来の提案方式ですとスリーブが壊れやすく、繰り返し使うことが難しかったのですが、留め具を工夫し、スリーブを二重化することで耐久性も向上させました。

アルミ袋を使い、留め具を分離し、スリーブを二重化

留め具を分離、留め具は3Dプリンターで自作

新さんは、従来方式では同一だったエアバッグとスリーブの留め具を分けました。そしてエアバッグの留め具にはホースクランプを、スリーブの留め具には結束バンドと3Dプリントによる自作パーツを使いました。

スリーブの留め具は縮んだときにホースクランプとぶつからないように、ホースクランプよりも大きく設計しました。さらに結束バンドで締めたときにスリーブが抜けにくいよう溝を作り、強度を保つために内側から外側に直径が小さくなっていくすり鉢形状としました。この工夫によってクランプでかしめたところまでしっかり入り、なおかつ邪魔しないようになっています。

これによって外側のスリーブを中のエアバッグより4割長くすることができました。この構造により、エアバッグが空気で膨張するとスリーブには径方向の圧力のみが伝わり、長軸方向への圧力と打ち消し合わなくなります。こうして、48%の収縮率を実現しました。

性能評価結果。収縮率は最大48%で、0.2MPaで479N以上。300回以上の試験で破損なし

スリーブを二重にして耐久性を向上

スリーブとエアバックの真ん中をアクリルヒモ(スリーブの奥に見える青い部分)で固定している

留め具を分離したのでエアバッグは中で左右に自由に動けるようになりましたが、動くと収縮率も変化してしまいます。そこでスリーブとエアバッグの真ん中を、ガムテープとアクリル紐で固定しました。

スリーブを二重にしたのは網目が崩れてしまうことを防ぐためです。何回動かしても内側のスリーブも壊れなくなったそうです。実験では300回以上、計測や実験を繰り返しましたが、それでも収縮率低下も網目が崩れることもありませんでした。これは外側のスリーブと内側のスリーブのあいだの摩擦がじゅうぶん小さいことと、収縮時には外側のスリーブのほうが内側よりもちょっとだけ速く縮むことで同じ端点で留めると内側のスリーブに余裕が生まれた結果だろうとのことです。

スリーブを二重化することで壊れなくなった

新さんは「(開発した収縮率重視型マッキベン型人工筋肉は)特性も従来のマッキベン型と同じなので使いやすいのではないか。でも太いので、使える部分は限られるかもしれない」と語ります。逆にいえば、太い部分に適用するのであれば問題ないというわけです。

今後は作り方をさらに工夫します。歩留まりがよくないことが弱点だからです。アルミ袋のエアバッグは外側をホースクランプで留めているのですが、強度面において調整が難しく、一個を作るのにも時間がかかってしまったそうです。

空気圧の魅力に魅せられて人工筋肉へ 今後はモデル化も

多くの人が発表に注目した

新さんは今後もロボット、特に「ソフトロボティクス」の研究を行いたいと考えているそうです。きっかけは、物理部で製作した空気銃でした。パワーのある空気銃を作る過程で「空気圧は面白い」と思うようになり、「アクチュエーターに使ったら面白いんじゃないか」と考えるに至ったところで、人工筋肉の研究にたどり着いたとのこと。

もともと瞬発力を出せるロボットが好きだったことから、空気圧人工筋肉を使った「アスリートロボット」の姿にも魅力を感じたそうです。

大学に進学した後は、さらに数学の知識を蓄えて「モデル化にも挑みたい」とのことでした。

大学研究者からも称賛の声

東京工業大学教授の鈴森康一氏に説明する新さん

大学の先生方の感想も伺いました。大阪大学助教の増田容一氏は「収縮率を一気に20%も更新して驚くばかり。この人工筋肉は簡単に太い人工筋肉が作れるところもメリット。パワーも出ます。0.2メガパスカルで500ニュートン出るのは相当のものです。普通は0.6Mとか1Mパスカルで動かすようなものですから。太くすると端からの空気漏れがないよう止めるのが難しいんです。ラバーレスマッキベン人工筋肉の研究自体は以前からあるのですが、それをこのかたちにしたのは目から鱗でした」と語ります。

明治大学准教授の新山龍馬氏は「私もマッキベン型人工筋のマニアなので、新さんのアプローチはよくわかります。大学の学部生の発表くらいのレベルでしょうか。ロボットアームで動作デモをちゃんとやっていたのも良かったですね」とコメントを寄せてくれました。

そのほかの各種発表については写真で紹介

ROBOMECH 2023は名古屋国際会議場で開催

「ROBOMECH」では、他にもロボットのメカ、屋内外で活躍するロボットための各種技術、医療やリハビリ・福祉に役立つロボット、マイクロシステム、人と一緒に働くためのロボット技術、ヴァーチャルリアリティやインターフェースなど、基礎から応用に近いものまで、さまざまなポスター発表・デモンストレーションが行われました。それらの一部は写真でご紹介します。なお、こちらはあくまでごく一部です。

超分散型超多脚無能歩行ロボット。マッキベン型人工筋肉と多数のバルブを使った多脚モジュールロボット

バルーン二足歩行ロボットの姿勢と制御の研究。やわらかい材料を使った制御の研究

車椅子搭載型のダチョウ首をモデルとしたマニピュレータの研究。超多自由度をワイヤ駆動で動かす

大きな曲げ変形ができるようにしたテンセグリティ(棒や板をヒモなどの張力でバランスさせた構造)モジュール

区分的に平均曲率一定の曲面モデルを「エイ型ロボット」のヒレに応用した研究

ソフトモジュラーロボットのための3Dプリントを使った異方弾性構造モジュール。特定方向には潰れやすく、積み重ねることで特定方向にだけ曲げられるようにできる

「キリンの舌」のような柔軟で器用な多機能マニピュレータを目指したソフトロボット。

蠕動運動型フレキシブルポンプの開発

巻きつけにより耐荷重を上げられる蔓型ソフトグリッパーの研究

インフレータブル構造を使った多自由度鍵駆動型ロボット

音声駆動型身体的傾聴システムにおける瞳孔反応のミラーリング効果の研究。半球ディスプレイで眼球を表現

スターライト工業社の正逆の差動遊星歯車減速機を用いた1自由度水没型グリッパ。水中で使えるので農作物の操作にも使えるのではないかとのこと

クローラ搭載型両谷型車輪による浮力と推進力を用いた雪氷環境の安定移動を実現する機構の提案

VRで2段階の落下感覚を提示できる靴型落下感提示装置

VRでの身体所有感や運動主体感を調べるためのMR流体ブレーキを使った力覚提示装置

直感的操作が可能な指型ウェアラブルデバイス。ペットボトルくらいは持てる

テレスコピック構造を使った長尺アーム。原発廃炉のための調査機器開発の一環

紫外線除菌機能を搭載した移動型空気清浄機の提案

羽ばたき型UAV(無人飛翔体)の「WiFly」。13.6gの小型カメラを搭載

脚部車輪機構と飛行ユニットを持った小型ヒューマノイド。ホバー移動も可能

毛布型デバイスによるユーザーインタラクション

投入する硬貨に意外な動きを与える遊戯性をもたせることで積極的な寄付を促す募金箱

複数の昆虫サイボーグ(マダガスカルゴキブリ)を連結させた編隊形成と移動制御。本物の昆虫を電気刺激

イヌ搭載給餌機。救助犬が遠隔活動中にも餌による報酬を与える手法の提案用

スポンサーのブースのロボットも、一部を写真にてご紹介します。他にもさまざまなロボットがありました。